活版印刷―アジア活版資料館へ見学にいきました

9月のはじめ、台風が日本列島に上陸する中、長野県長野市にある亜細亜印刷の「アジア活版資料館」をひつじ書房のスタッフで訪ねました。

「アジア活版資料館」には、昭和38年創業の亜細亜印刷が活版印刷時代に実際に使用していた活字・印刷機などが展示されています(同業者から譲り受けた展示品もあるそうです)。

今回は館長さんに館全体をたっぷりと説明していただきながら、見学をさせていただきました。

見学した順番とは異なり、また、実際にみせていただいた中の一部分となりますが、活版印刷の流れに沿ってご紹介していきたいと思います。

1. 活字をつくる

活版印刷は、活字(鉛でできた文字)を組み合わせて作った版で印刷します。

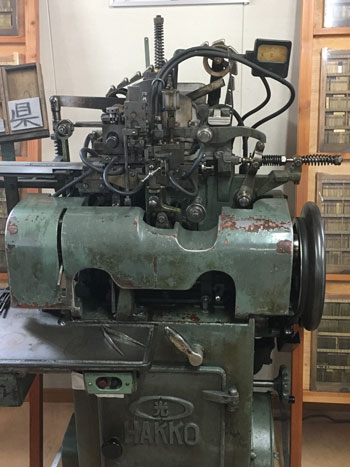

活字をつくる活字鋳造機には、手動活字鋳造機と自動活字鋳造機がありました。母型をセットした鋳型に入れて活字を鋳造します。鋳型を交換して、さまざまな文字の大きさ(一番小さなサイズで6級)の活字を鋳造できるそうです。くるいのない活字を作るために鋳型がたいへん重要で、精巧に作られていたそうです。

手動活字鋳造機

自動活字鋳造機

2. 活字をひろう

鋳造された活字が並べられたケースから、原稿を持って活字を一本一本ひろい文選箱に並べていきます。この行程を「文選」といい、その作業を行う人を「文選工」といいます。熟練の文選工だと、1分間に15字〜20字、一日で1万字をひろっていたということでした。その域に達するまでには7年くらいは要したとのこと、文字がどこにあるのか体が覚えていたのでしょうね、まさに職人技です。

活字が並べられたケース(東日本大震災の時に崩れたそうで、フィルムが貼られています)

3. 活字を組む

文選工がひろった活字を原稿の通りに組んでいく作業を「植字」といい、この作業を行う人を「植字工」といいます。ステッキという金属製の道具を左手で持ち、インテルという行間に入れる詰め物などを入れながら文選箱から活字をひろい組み上げていきます。ステッキがいっぱいになったら、「ゲラ」という箱にいれページをつくっていきます。

組まれた活字

4. 紙型をとる

組み上がった版をプレスして紙型をとります。

紙型のおかげで鉛版を何枚も作ることが可能になり、重版も容易に出来るようになったそうです。

紙型

(誤植をなおす)

重版するときに誤植がある場合、鉛版の誤植を切りとって正しい活字を埋め込み、改めて鉛版をつくっていたそうです(象嵌(ぞうがん)という手法)。赤字が多いと骨が折れる作業であったであろうな、と推測します。

5. 版をつくり、印刷する

紙型に鉛を流し込んで、版をつくります。

これが刷版になり、あとは晴れて印刷機で印刷となります。

印刷機

この他にも木版、凸版、写真版、手引き印刷機など、たくさんの貴重なものをみせていただきました。

現在はDTPで、パソコン上で組んだものがほとんどそのままの形で印刷され本が作られます。活版の時代には基本的に分業で多くの職人によって1冊の本が作られていて、先人達が積み上げてきた歴史・技術に思いを馳せることができ、たいへん勉強になりました。

おそらく活版の時代を知る人も少なくなっているのでしょう。貴重な時間を使って丁寧にご説明くださった館長さん、亜細亜印刷の皆様におん礼申し上げます。

みなさま、長野に行かれた際にはぜひ「アジア活版資料館(http://www.asia-p.co.jp/museum)」へ。

|