- ホーム

- 過去の記事一覧

連載別

-

並行世界への招待:現代日本文学の一断面| 第3章 三浦俊彦・永井均の諸論──「この

可能世界論という鉱脈 一般に哲学・思想の分野で並行世界について語るというのは、主として分析哲学の範疇に属しています。分析哲学というのは、ごく大雑把にま…

-

[書評]海老原志穂(著)『アムド・チベット語文法』 東京:ひつじ書房、2019 年、xxiv+374…

鈴木博之国立民族学博物館キーワード:チベット系諸言語、アムド、記述言語学、文法範疇1 本書の概観 本書は日本語による初…

-

メアリー・シュレッペグレル(著)/石川彰・佐々木真・奥泉香・小林一貴・中村亜希・水澤祐美子(訳)『学…

渡辺哲司(文部科学省教科書調査官(体育))1.「学習言語」をよりよく理解できる書いま日本の教育界に浸透しつつあ…

-

おのはん!|第27回 今回のオノマトペ:「カチョッ」|平田佐智子

こんにちは。夏になった某所よりお送りしております。普段よりも季節の移り変わりが実感できないまま季節が次のフェーズに移ってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでし…

-

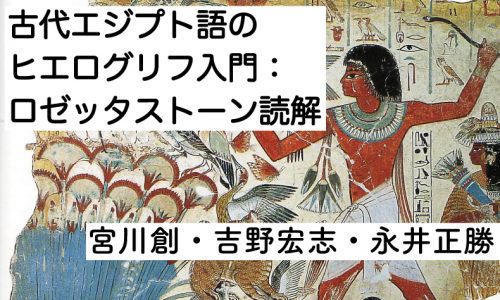

古代エジプト語のヒエログリフ入門:ロゼッタストーン読解|第19回 ロゼッタストーンを読む前の復習:決…

19.1 決定符の機能前回は、ロゼッタストーンの表現を使って、表語文字がどんなものかおさらいしましたね。さて、今回はおさらい編の最後、決定…

-

芥川賞作品を読む|第5回 森敦『月山』 (第七十回 1973年・下半期)|重里徹也・助川幸逸郎

脱臼される異郷訪問譚助川 今回は森敦の『月山』です。重里 黒田夏子に破られましたが、長らく「芥川賞最年長受賞」でした。助川 この小説は…

-

書評 高梨克也(監修)フィールドインタラクション分析1 高梨克也(編)『多職種チームで展示をつくる―…

林良子・定延利之・小林ミナ キーワード:フィールドインタラクション分析、高梨克也、アナグラのうた、日本科学未来館Series of Fiel…

-

ご恵贈御礼『「あ」は「い」より大きい!? 音象徴で学ぶ音声学入門』

松浦年男ウェブやテレビなどで「最近の子供の名前は意味より響きを重視する傾向にある」とか「なんか優しい感じの響き」といった言葉を聞くことがあります。そう…

-

第15回 日本語教育推進法成立以降と一層迷走する日本語教育施策|田尻英三

★この記事は、2020年7月21日までの情報を基に書いています。この記事も、推進法成立以降の田尻が正確だと考えた重要な情報だけを書いています。…

-