- ホーム

- 過去の記事一覧

その他

-

認知文法の思考法|第10回 ベッドに合わせて足は切らない|町田章

はじめに突然ですが,ビルや道路のような,動いていないものについて僕が「動いている」と言ったとします。もちろん,誰も僕の言うことは信じてくれないと思います。多く…

-

芥川賞作品を読む|第17回 古井由吉『杳子』(第六十四回 1970年・下半期)|重里徹也・助川幸逸郎…

固有名を喪失する病気重里徹也 今回は大いに質問したいと思います。まず、なぜ、古井は『杳子』を、一人称ではなくて三人称の小説にし…

-

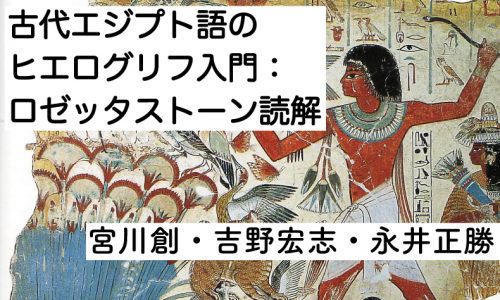

古代エジプト語のヒエログリフ入門:ロゼッタストーン読解|第21回|ロゼッタストーン読解編 (2/4)…

21.1 今回のロゼッタストーンの読解箇所今回は、ヒエログリフパートの欠けているところの上から3行目にある文を読みます。この箇所は、動詞の関係節形と状…

-

並行世界への招待:現代日本文学の一断面|第8章 円城塔『Self-reference ENGINE』…

「私とは何か」という問いの不可能性 1990年代の日本が「SF冬の時代」と呼ばれていたのが嘘のように、ゼロ年代の日本では数多く…

-

「やさしい日本語」は在留外国人にとって「やさしい」のか?|第1回 私にとっての「やさしい英語」とは。…

「やさしい日本語」の問題が表に出て論議されるようになったのは、1995(平成7)年1月17日に発生した阪神・淡路大震災をきっかけに、減災のための情報を外国人に…

-

芥川賞作品を読む|第15回 大城立裕『カクテル・パーティー』(第五十七回 1967年・上半期)|重里…

沖縄問題入門のガイドブック助川幸逸郎 選評では三島由紀夫が貶していますね。私は結構、三島の意見に同調するところがありました。こ…

-

第18回 EPA看護師・介護福祉士国家試験に日本語教育関係者は興味がないのか|田尻英三

★この記事は、2020年12月22日までの情報を基に書いています。第2回目の「日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議」は、やっと2021年1月に開…

-

並行世界への招待:現代日本文学の一断面|第7章 米澤穂信『ボトルネック』──こんな「私」じゃなくても…

「ポスト・セカイ系」の想像力 青土社から刊行されている文化系の批評誌『ユリイカ』2007年4月号は、1冊まるごと米澤穂信の特集…

-

芥川賞作品を読む|第13回 開高健『裸の王様』(第三十八回 1957年・下半期)|重里徹也・助川幸逸…

身体でつかんだ認識助川幸逸郎 これ、大江健三郎に勝ったんですよね。重里徹也 そうですね。同時に候補になった大江作品は『…

-

並行世界への招待:現代日本文学の一断面|第6章 押井守『アヴァロン』──「現実」らしさはどこにあるの…

「アヴァロン」とは何か 多くの押井守ファンと同じように、僕もまた押井映画に通底している独特の世界観や長大な台詞回し(いわゆる「…