アナウンサー:ノリツッコミ実験その二。『他ケンミンと話そう』という偽コーナーで電話の代わりにあるものを…。

取材者:宮城県民の方と携帯でつながっていますので、ちょっと話してもらってもいいです?[ナスを渡す]

大阪人1:もしもし。あ、もしもし。なすなす。(中略)

取材者:沖縄の県民の方と今電話がつながっています。携帯電話です。[ナスを渡す]

大阪人2:これなぁ。あ、もしもし。ちょちゅう。ちょっちゅうねー。あー。ちょっちゅ。おい。これなすやないか。(中略)

アナウンサー:大都会東京でも同じことが起きるのか。新橋でもなすを片手に、ノリツッコミの実験を行った。こちらのおっしゃれ東京都の都民は…。

取材者:北海道の方と電話でしゃべってほしい。携帯電話がつながっています。これ携帯電話です。[ナスを渡す]

東京人1:(笑)え?ありえないでしょ、これ。なす?

取材者:携帯です。

東京人1:携帯じゃないですよね。若干ドン引きですよね。(笑)

アナウンサー:ドン引きされた。

(讀賣テレビ放送の『秘密のケンミンSHOW』2008年9月25日の放送より)

1 のりつっこみとテレビとサクランボ摘み

テレビは速い回転を求めて、物事を面白く軽妙に扱うマスコミであるように思う。上記の『秘密のケンミンSHOW』は日本の各地の風景や食べ物、県民の性格などを紹介するバラエティー番組である。前回の連載のテーマだった大阪と大阪人の特徴もしばしば取り上げられる。この回の番組ではのりつっこみの地域差が検討されており、手当り次第に大阪人に予想外なものを渡せば、大阪人はその場でギャグを考えて笑いを作るのに対して、東京で同じことをしても、笑いは生まれないという結論に至る。

個人的に、この番組を何回見てもどう考えたらよいかは分からない。ある地域の文化を分かりやすくかつ面白く解説するエンターテインメントとして捉えるべきか、それとも エンターテインメントのために、あまり根拠がなく、編集を加えることによって固定概念を植え付けるものとして捉えるべきだろうか。というのは、説明するまでもないかもしれないが、仮に大阪人10人と東京人10人に同じ状況で「電話です」と言いながらナスを渡すとする。加えて、テレビの時間的制限でそれぞれ1人ずつの映像しか見せられない。過半数以上の大阪人はのりつっこみを行い、ほとんどの東京人は行わなくて、全体的な傾向をうまく示す代表的な映像を選ぶケースと、大阪人の反応も東京人の反応もバラバラだが、面白さを優先して、最もうまくのりつっこみを行った大阪人の映像と、最ものりつっこみに対して否定的な態度を取った東京人の映像を選ぶケースは、当然性質的に異なるわけである。もちろん後者の場合も嘘だとは言えないが、現実より若干歪んだ印象を与えかねないし、誠実性に欠けているとも言えるかもしれない。その代わりに面白いテレビ番組につながると言えるだろう。

後者のケースのように、望ましい結果が先にあって、それに合う事例を選ぶのは英語でcherry picking(サクランボ摘み)と呼ばれる現象である。テレビを見て「ほんまかいな!」とつっこみたくなるのも、まさにcherry pickingの疑いが湧いてくるからである。

上はあくまで仮説的な話である。この『秘密のケンミンSHOW』の担当者が何名にインタビューをしたか、どのようにのりつっこみ実験を行ったか、またそこからどのような基準で放送する事例を選んだかは分からない。視聴者にそういう情報は普段知らされていない。テレビは善かれ悪しかれそういうものである。

しかし、科学の世界は異なる。研究論文で自分が行った検証について書く場合は、調べた手段の丁寧な説明も求められるし、得られたデータは都合が悪くても正直に報告することが期待される。逆に信憑性が低い研究報告をしてしまえば学界に相手されないはずである。

というわけで、以下、責任を持って私が以前行ったボケとつっこみについての調査の結果を可能な限り中立に報告してみよう。

2 ボケとつっこみの意識調査

2013年に、もはや10年以上前になってしまうのだが、私が行ったボケとつっこみについての調査を報告していきたいと思う。主に大学生を中心に280名の日本人を対象に36の質問項目が載ったアンケート調査を行った。調査を実施することにした理由は2つあり、1つ目は純粋に大阪人を始め、日本人におけるボケとつっこみの事情について詳しく知りたかったからである。もう1つの理由は、私がその時に大学に教鞭をとったばかりで、研究の土台すなわち研究に使えるデータが欲しかったからである。データとしてはもう古く、使えないとは言えないがまた機会があれば質問項目を改善して調査対象を広げたいと考えている。研究は常に改善の余地があるが、それにしても団体ではなく個人で実施して280名の協力者は中々の数だし、取れたデータも中立の立場から見ても悪くない。

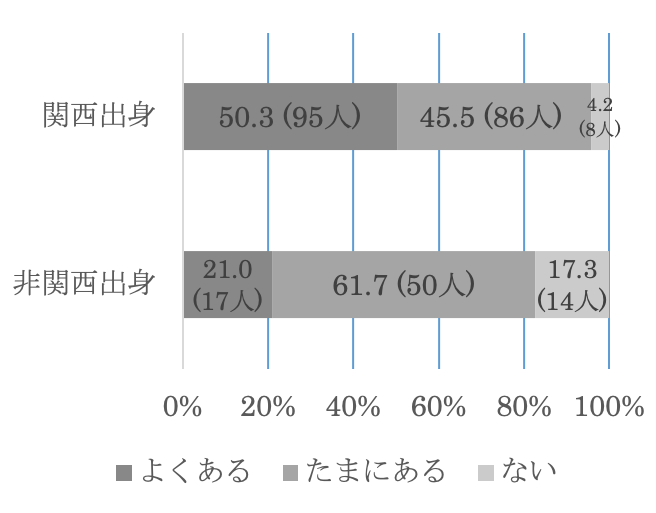

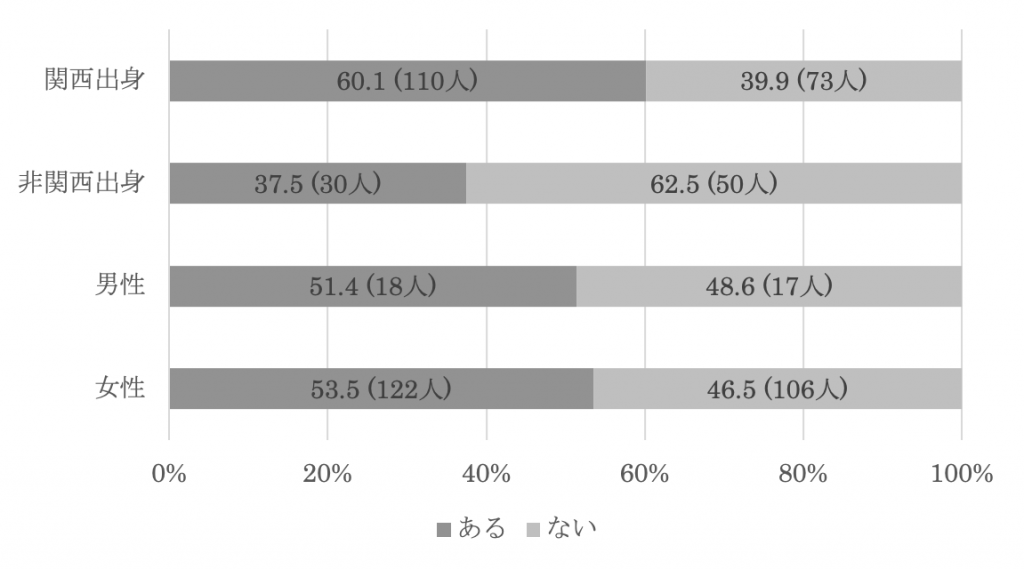

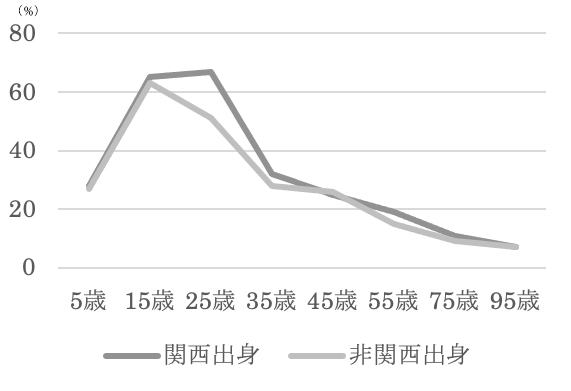

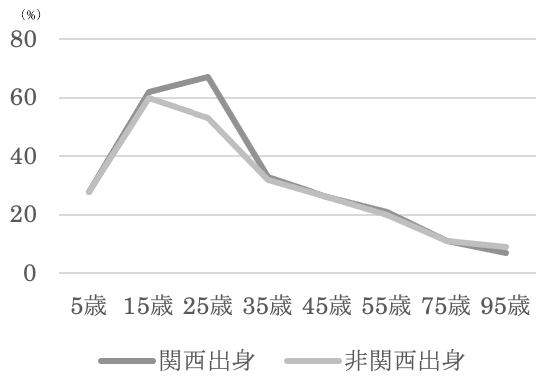

まずは、純粋に人がどの程度でボケるか、またはつっこむかという問題だが、その地域差をテーマにした調査はありそうだが、実はあまり見たことがない。私が学生によく薦める『方言学入門』(木部暢子他2013)には、2ページほどの笑いの地域差についての章がある。この本は方言学の教科書のようなもので、章は短く、分かりやすく書かれ、データも多いため、個人的に構成が気に入っている。その中にも次のような結果が紹介されている。「会話の相手がボケたらすかさずつっこむか」と聞かれたら、近畿出身者の65%は「よくある」と答え、残りの35%は「たまにある」と答えた。それに対して関東出身者の中で「よくある」と答えた人は25%に過ぎなかった。私が同じ質問をしたところ結果は以下のようになった。なお、以下の一連の結果では無効回答を集計外にしている。

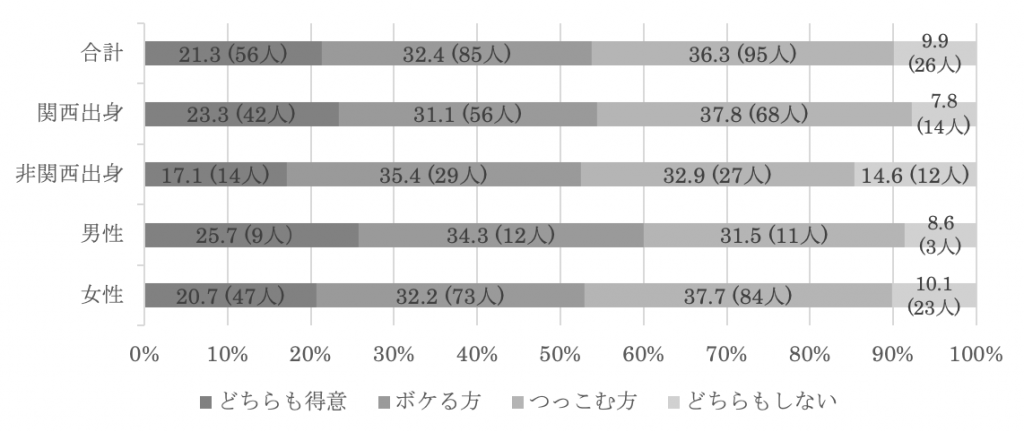

傾向はやはり同様である。関西出身者の約50%は「よくある」と答えた。非関西出身者で「よくある」と答えた人は20%程度であった。

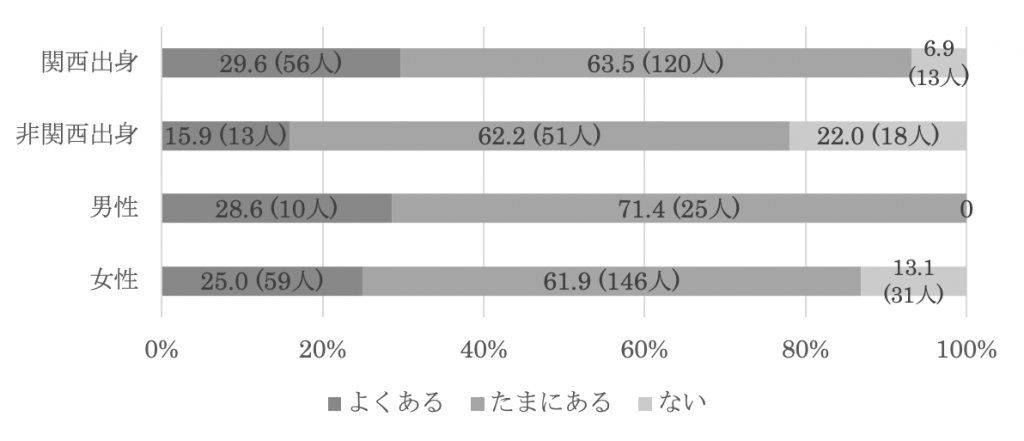

そもそも文系の研究では確かなことはないようなものだが、異なった二つの調査が似たような結果に至るということは、「関西出身者がよりつっこみを行う」という仮説が裏付けられると言えるだろう。もう少し私の調査からボケとつっこみに関する結果を見ていきたいと思う。今回はユーモアの男女差を取り上げないが、参考まで男女別の数字も載せておく。

普段、日本語母語話者同士の会話を聞くと、何となく話し手自身が自分をどちらかと言えばボケる方かつっこむ方かに振り分けているように思う。直接本人に訪ねても、「私は基本的にボケです」や「つっこむことが多い」などと言った自己洞察をもつ人が多い気がする。図3ではあくまで関西出身者と非関西出身者を比較しただけだが、ボケとつっこみの割合に地域差は見られない。ただし、図4から明らかになるように、関西出身者の方が場合に応じて、ボケたり、つっこんだり、両方できる自信があることが分かる。

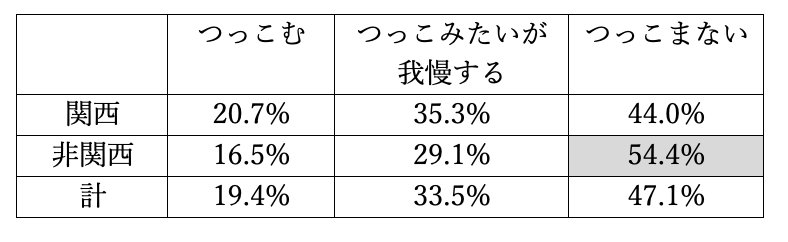

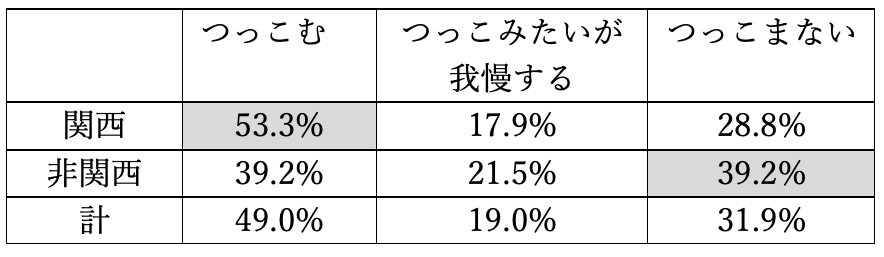

ボケとつっこみにも場面性がある。つまり、関西人であってもあまりボケたりつっこんだりしない場面もあれば、ボケとつっこみが豊富に交わされる状況もある。このつっこみの場面性については以前の論文(Vaage 2015、ヴォーゲ2018)でも触れたことがあるが、全体的な調査結果から言えば、つっこむかつっこみを我慢するかはどちらかと言えば、相手が目上や見知らぬ人であることより、場面がフォーマルであるかないかで決まること多いことが分かった。とは言ってもここでもちょっとした地域差があるかもしれない。以下の二つの表を比較してみよう。

両方のシチュエーションは見知らぬ人とのやりとりを含むものだが、仕事の面接の場面であれば、リスクも高く、地域(出身地)と関係なく派手につっこまないのが無難だろう。一方後者の場合、すなわち場を盛り上げたり和ませたりする必要がある状況、かつボケに対して反応することによって不利な印象を与える確率が低い時には、多くの関西人はつっこむのが使命だと感じるだろう。それどころが、つっこまないでいられないわけである。冒頭に紹介したテレビ番組の抜粋にも関連しているが、このつっこまずにはいられない気持ちがあるかどうかが今回の地域差の大きなポイントだと言える。つまり、街頭インタビューであろうが、日常会話であろうが、多くの関西人は笑い及びボケとつっこみへの姿勢を持つと言えるのではないだろうか。

ちなみに、だれに対してつっこめるかと尋ねたところ、以下のよう興味深い地域差が見られた。前に述べたように、調査の主な対象者は20歳前後の大学生であり、以下の図から関西出身者は、25歳の目上の相手であってもつっこむ抵抗はないことが認められる。相手が35歳以上であれば、その地域差がなくなる。

3 ボケとつっこみと笑いの文化

冒頭でメディアなどによるサクランボ摘みの話をし、我々が日常生活で楽しんで話題にするものには根拠が薄いものもあると述べた。しかし、2節で明らかになったように、少なくとも関西と東京(あるいは非関西)を対象に意識調査を行えば、ボケとつっこみに関する地域差が十分確認できることが分かる。前回の連載にも取り上げた問題でもあるが、果たして、この結果は文化によるものなのだろうか。大阪のなんば辺りを歩けば、吉本興業の存在はすぐ目に入るし、伊丹空港にお笑い芸人のグッズを売る専門店があるぐらい、笑いの文化が関西に存在するのは違いない。しかし、専門的に言えば、文化というのは、厳密に言えばものを指すのではなく、むしろあるグループの多くのメンバーが共有している価値観、姿勢、習慣などのことである。

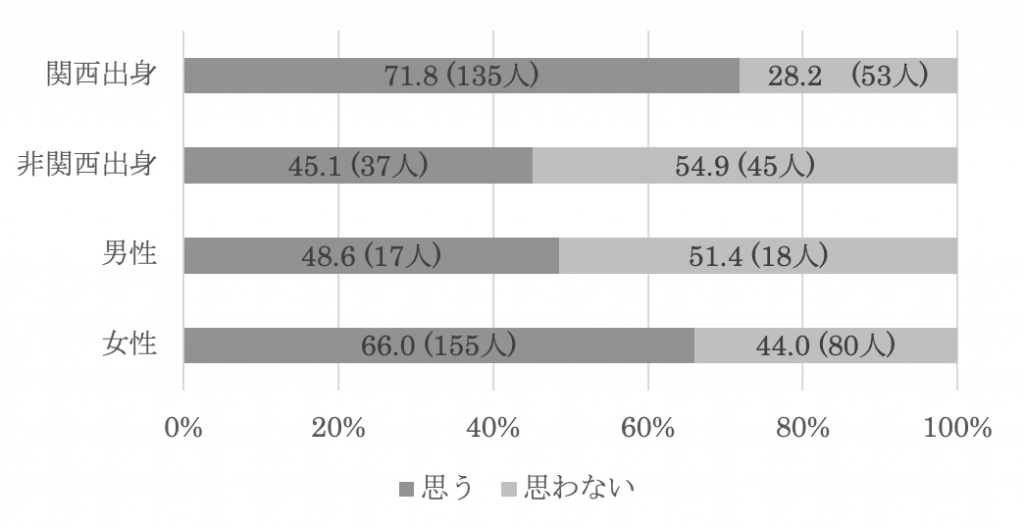

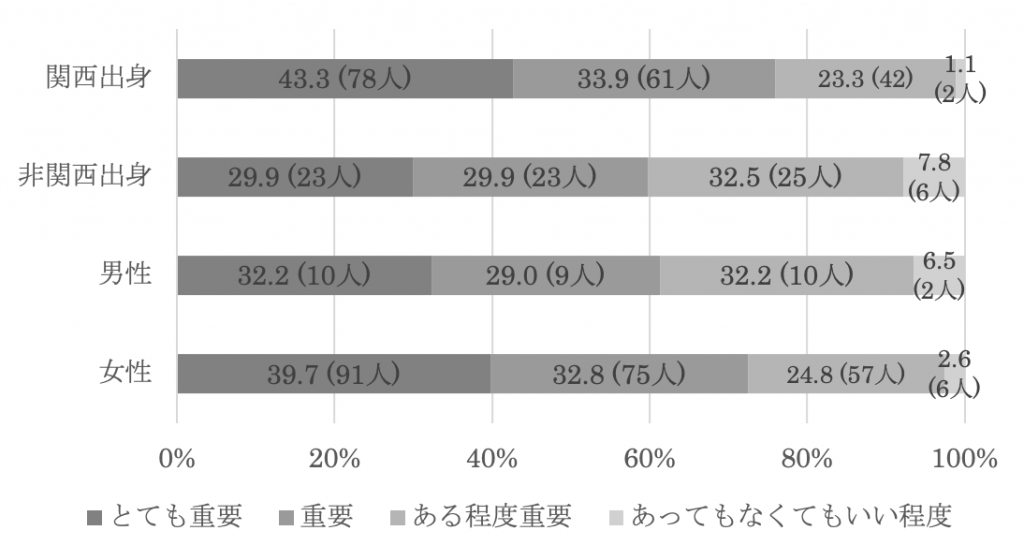

価値観の話のついでに述べると、関西出身者はより話の中でオチを求める傾向があり、人生の中で笑いをより重要に思っているという結果が私の意識調査から読み取れる。その差は以下の図6と図7に示す。

男性と女性の間にもわずかな差が認められる。これも男性と女性の文化の違いの現れなのではないだろうか。

果たして、この関西人に特有の笑いの価値観やボケとつっこみへ姿勢及び習慣はいつごろどのように習得されるのだろうか。この問題について様々な通説を耳にする機会がある。「昔、吉本新喜劇は関西にしか放送されず、関西の子供はそれを見てボケとつっこみの習慣を身につけてきた」というようなものだ。このようなことはほんの少し寄与する要因にはなるかもしれないが、文化がどのように身に付くのかは決して簡単に答える問題ではない。文化とは赤ちゃんのころから成人期に至るまで、周りを観察したり真似したり、人とコミュニケーションを取ったりして少しずつ習得されていくものである。言語の習得と同じく、テレビやマスメディアより、同輩と呼ばれる周りの人間の方が重要な役割を果たすだろう。調査では、「日本人の子供は大体何歳からボケとつっこみのやり取りに参加できると思うか」と尋ねたが、関西出身者は非関西出身者よりはるかに低い年齢を挙げた。これは、関西出身者はボケとつっこみの習慣を能動的に学ぶ環境に置かれ、非関西出身者はこの技能をより難しいと見なすことを意味するかもしれない。

ここで一度、議論をひっくり返してみよう。この連載の第1回では南原清隆(2010)を引用し、ボケとつっこみのようなやり取りは日本の対の文化の一部であり、古典の狂言から続いていると指摘してきた。そのため、ボケとつっこみの習慣は関西でできたというより、ずっと日本にあって関西以外の地域では重視されない、またはされなくなったと議論もできるわけである。

ところで、東京の笑いで何が重視されるのだろうか。これはあくまで意識調査の結果だが、その一番多くの人が持っていたイメージは以下の通りだった。

だれが最初に言ったか分からないが、大阪で「面白い」はほめ言葉だと言われる。確かに、私の小学生の息子は去年学校で漫才係をしていて、学期末で生徒がお互いをほめる企画では、みんなが「面白い」と書いてくれた。親が自分の息子についてほめるのもなんだが、とてもみんなに優しい子供で、「優しい」と言われてもおかしくないのだが、ほとんどのクラスメイトが「面白い」をほめ言葉に挙げてくれたのだ。

ちなみに、大学教員である親はよく自分の子供に向かって色々な研究のネタを試す傾向がある。言語学者の親なら、子供の言語習得の過程を記録することもよくある。私は子供達が小さい頃からずっとわざとボケていて、いつからきちんとつっこみを返してくれるかを試してきた。前述の息子は、1歳9か月の頃から可愛く「~じゃないよ、~だよ」と言えた。つまり、子供は驚くほどの小さい時からボケとつっこみのパターンを習得する能力を持つ。息子はつっこまないでいられない姿勢はまだ身についていなかったかもしれないが、しつこい親からの期待というか使命をその時に感じたのだろう。

参考文献

木部暢子・竹田晃子・田中ゆかり・日高水穂・三井はるみ編著2013『方言学入門』三省堂

南原清隆2010『僕の「日本人の笑い」再発見 狂言でござる ボケとツッコミには600年の歴史があった』祥伝社

Vaage, Goran 2015「東京と大阪のダイコトミー:アイデンティティー、ユーモア、社会言語学について」『アルザス日欧知的交流事業 日本研究セミナー「東京」報告書』

ヴォーゲ・ヨーラン2018「やりとりから生まれる面白さについて:「ちょっと面白い話」のツッコミを中心に」定延利之編『限界芸術「面白い話」による音声言語・オラリティの研究』ひつじ書房