はじめに

突然ですが,ビルや道路のような,動いていないものについて僕が「動いている」と言ったとします。もちろん,誰も僕の言うことは信じてくれないと思います。多くの場合,一笑に付されるだけでしょう。それにもかかわらず,僕がこの奇妙な主張を変えなかったとしたらどうでしょう。半ば憐れみながら「そうだね。あなたの言う通り動いている。」と言ってくれる人もいるかもしれませんが,場合によっては,何らかの方法で白黒はっきりさせようということになるかもしれません。議論の決着をつけるのは簡単です。計測するなどして物理的な証拠を出せばよいだけですから。ところが,計測の結果を受けてもなお,僕が「たしかに客観的(物理的)には動いていないが,僕の心の中では動いている」と言って主張を曲げなかったとします。この場合はどうでしょう。多くの人は,議論を続けることに虚しさを感じ,「この人とは何を議論しても無意味」と言って,議論すること自体をあきらめてしまうかもしれません。

本連載の前回と前々回において,ことばの意味は外界の状況を直接心内に写し取った心的表象ではない。そこには必ずその状況に対する話し手の捉え方(construal)が含まれるというお話をしました。そして,今回は,この「ことばの意味には話し手の捉え方が必ず含まれている」という事実がなんと上記のような不毛な議論を引き起こしてしまうということを皆さんと一緒に考えてみようと思います。本連載の第5回でパラダイム間のルールの違いについてのお話をしましたが,今回はそれよりももっと深刻な問題である,そもそも理論間での対話が成り立たないという問題について考えてみることにします。

無敵の理論はいらない

上記の議論は,科学哲学の分野などで盛んに議論され,生成文法など多くの理論言語学研究の拠り所とされている「反証可能性」に関する問題です。反証可能性(falsifiability)とは,経験科学の仮説は,反証されうる体裁をとっていなければならないというもので,厳しい検証に晒されつつも反証されずに残っている仮説がその時点で最も優れた仮説ということになります。冒頭の議論が虚しいのは,どんな客観的な証拠があろうとも「僕の心の中では動いている」と言い張ってしまった時点で,いっさいの検証を受け付けない,つまり,反証可能性のない理論になってしまったからです。反証例を受け付けないような無敵の理論は科学としては失格なのです。

認知言語学者はあまり気にしていませんが,実は,他の学派の研究者たちは認知言語学の研究に対してこの虚しさを感じています。彼らに言わせれば「認知言語学者はなぜこの虚しさに気づかないのだ。反証可能性のない何でもありの理論は,何にも主張していないのと同じなのに」となるわけです。もちろん,認知言語学者はこの批判に対して真摯に応えなければなりません。おそらく,認知言語学者の対応は少なくとも大きく分けて2つあると思います。一つは,心理学的実験などを用いて心の中で実際にビルが動いているかどうかを科学的に反証可能な方法で検証するという立場で,これが現在の認知言語学の世界的な潮流だと言ってもいいでしょう。もう一つは,反証可能性を絶対的な経験科学の条件とは考えないという立場です。もちろん,反証可能性はあったほうが望ましいことは認めますが,それでもなお,それがないからといって,ある主張が科学的に無意味だとは考えないという立場です。

実は,ラネカー(Ronald W. Langacker)が提唱している認知文法は,この二つ目の立場をとっています。多くの認知言語学者が一つ目の立場,つまり,反証可能性を求めて心理学的実験や統計学的な調査に乗り出す中,ラネカーは安易に反証可能性を求めたりはしないのです。それでは,なぜ,ラネカーは旧態依然としたやり方を貫いているのでしょうか。それは,安易に反証可能性を絶対視してしまうと反証可能な現象だけを扱うという方向に研究が誘導されてしまう可能性があるからです。それではベッドに合わせて旅人の足を切ったというギリシャ神話のプロクルーステースと同じことになってしまいます。本来は,ベッドのほうを旅人の身長に合わせる必要があるのは言うまでもありません。

分断の真犯人

僕は,ときより認知言語学とはどのような学問なのか端的に説明してくださいというリクエストを受けることがあります。リクエストする側にとってみれば至極当たり前の質問ですが,リクエストされた側はたまったものではありません。なにしろ認知言語学という多様で肥沃な大地を簡潔にまとめなければならないからです。で,僕はと言うと,しどろもどろになりながらも,「言語現象を他の一般的な認知メカニズムと同様のメカニズムによって説明する試みです」などとどうにか答えを捻りだしています(もちろん,実際には他にも様々な回答がありえます)。要するに,認知言語学は,ことばを習得したり新たに作り出したりする言語能力は他の認知能力には還元できないとする生成文法などの主張(=言語能力の自律性仮説)に対するアンチテーゼなのです。

ただ,このような認知言語学の試みは,実は,言語学のパラダイムをひっくり返すほどの大きな転換だとは(少なくとも僕には)思えません。なぜなら,言語の自律性にしろ,非自律性にしろ,つまるところ研究を始めるにあたっての初期仮説にすぎないため,正しいやり方で研究を進めていく限りにおいては必ず同じゴール(真理)に最終的には辿り着くはずだからです。僕の恩師の河上誓作先生曰く,「同じ山を西から登るのか東から登るのかの違い」に過ぎないわけです。認知言語学の試みを続けていって,最後にどうしても一般的な認知能力に還元できない部分が残ったら,それがまさに生成文法の主張している自律的な言語能力ということになりますし,生成文法だって極小主義(minimalism)を追求していった結果,最終的に自律的な言語能力はないという結論に至るかもしれませんから。そのように考えると,認知言語学と生成文法は対話が成立しないほどにかけ離れた主張はしていないということになりますね。

それでは一体何が,対話が不可能なほどに認知言語学と生成文法を分断しているのでしょうか。その原因は,認知言語学者が話者の「捉え方」をことばの意味の一部として取り入れていることに起因していると僕は考えています。この「捉え方」の存在が認知言語学の方法論と思考法にパラダイムシフトと呼べるほどの大きなインパクトを与えているのです。

アヒルと言う,ゆえに,アヒルあり

あまりに当然すぎて普段あまり意識されませんが,人間は与えられた状況に対して異なった見方や解釈をすることができます。日々発表される新型コロナウイルス感染者数を多いと見る人もいれば少ないと見る人もいるのはこのためです。そして,このように事態の捉え方に差異が生じるのは,人間は外界の情報をただ単に受動的に受け取るだけではなく,外界の情報に対し積極的に意味づけを行うからです。そして,このような積極的な意味づけ作用を認知言語学では「捉え方」(construal)と呼んでいます。下の図をウサギと見るかアヒルと見るかは,その人の捉え方次第というわけです。

では,ある人がこの図を見た際にどのように捉えているか,つまり,アヒルと捉えているかウサギと捉えているかはどのようにすればわかるのでしょうか。それほど難しいことではありませんね。これは何ですかと聞いてみればいいのです。「アヒルです」と答えた場合は,その人はアヒルと捉えているはずですし,「ウサギです」と答えた場合は,その人はこの図をウサギと捉えていることになります。実にシンプルですね(もちろん,本心を隠す場合などもありますので,実際はそれほどシンプルではありませんが)。

このように,ある人が提示された状況に対しどのような捉え方をしているのかは,その人の言語表現を見ればわかるわけです。そして,このような論理が認知言語学の分析の前提にはあるのです。無数にある可能な表現の候補の中からある言語表現を用いたというそのこと自体がその話し手がどのような捉え方をしているのかを示す一つの証拠になるというのです(それが絶対的な証拠になるという意味ではありません)。

そしてこのことは,重要な問題をはらんでいます。相手が「アヒル」と答えたということが,その人物がこの図をアヒルと捉えていることを示す証拠になるという論理には循環が存在するからです。簡単に言ってしまえば,捉え方が表現を決めるため,表現を見れば捉え方がわかるのですが,そもそもその表現は捉え方が決めているということです。このような循環をここでは便宜上「表現と捉え方の循環論」と呼んでおきます。

もっと身近な例を使って表現と捉え方の循環論を考えてみましょう。坂道は「上り坂」と言っても「下り坂」と言ってもいいわけですが,ある人物が「上り坂」と表現したことを根拠に,その人物はその坂道を下から上へ移動する坂道と捉えていると認知言語学者は主張します。ところが,その人物がその坂道を下から上へ移動するものと捉えていることをどのように証明するのですかと言われたらどうでしょう?なんと,認知言語学者はその人物が「上り坂」と言ったからですと答えるのです。そこで,ではなぜその人物が「上り坂」と言ったのですかと聞かれたら,今度は,その人物がその坂道を下から上へ移動するものとして捉えているからですと答えることになります。これでは何も答えてないことになりますよね。この無意味な循環論を避けるためには,言語とは独立した証拠を示してやる必要があるわけです。

言語とは独立した証拠とは,例えば,心理学的な実験や統計データなどから得られる証拠などです。実際,アイトラッキング(eye tracking)などの技術を使って,話し手が本当にその坂道を下から上に向かって視点を移動させていることを示せれば,それがその人物の坂道に対する捉え方(の一部)を証明したということになるでしょう。そして,もちろん,そのような方向で研究を進めるのも一つの方法でしょう。ところが,実際には,独立した証拠を出すのはそう簡単ではありません。アイトラッキングを使って調べてみても,なかなか思うような実験結果は得られないからです。視点は決して下から上へ一直線に動いてはくれません。「上り」という捉え方は,視点を行ったり来たりさせながら様々な個所を注視することによって得られた総合的な認知像なのです。しかも,「上り」(上方向への移動)のような比較的単純な捉え方ですら独立した証拠を出すのは難しいわけですから,すべての言語表現一つ一つに独立した証拠を出すのは,(少なくとも現代の科学では)不可能に近いと思われます。

ベッドに合わせて足を切らない

このように,話者がどのように事態を捉えているのかに関して独立した証拠がなかなか出せない中,認知文法では次のように考えています。実験によって実証することができればそれに越したことはないが,実験で検証できなくても,話し手がどのように事態を捉えているかを調べるために言語表現を手掛かりに使うことには問題はない。つまり,話し手がある表現の仕方をするということ自体が話し手が事態をそのように捉えていることの証になると考えるのです。例えば,(1)を見てください。(1)はともに同じ場面で用いることができますが,mustとhave toにはニュアンスの違いがあります。一般には,「mustが,話者の側が主語に課す義務・必要を表すときに用いられるのに対し,have toは話者の思惑とは無関係な,周囲の事情などの客観的な要因に基づいての義務・必要を述べるときに用いられる。」(中野清治『英語の法助動詞』p.60)とされています。仮に,(1)を教師から生徒に向けられたセリフと考えた場合,(1a)は教師の主観的な思惑を表し,(1b)は生徒の志望校のレベルと現在の成績との開きを見た教師が客観的な分析に基づいて述べているということになります。

(1)

a. You must study harder.

b. You have to study harder.

ところが,この説明だけでは困ったことが起こります。なぜなら,この説明に従えば,客観的な資料がない場合には,(1b)のようには言えないことを予測しますが,実際には,もちろん,客観的な資料がなくても(1b)のように言うことはできます。話し手(=教師)が自分は客観的に判断を下していると思っているだけでhave toが使えてしまうのです。ということは,結局,mustを使うかhave toを使うかは,話し手の捉え方次第ということなるわけです。重要なことは,ある状況においてはmustを使わなければならない,また,別の状況においてはhave toを使わなければならないということではなく,mustまたはhave toを用いて表現したというその事実が話し手が状況をどのように捉えているかを表しているということなのです。(もちろん,教師自身が主観的な意見だと自覚している場合にもhave toは使えます。その場合は,本当は教師の個人的な意見であっても,それを隠すためにhave toを用いるわけです。)

本来ならば,このような表現と捉え方の循環論は避けたいわけですが,言語表現の意味には話者の「捉え方」が不可分に含まれ,この捉え方を独立に証明することができない以上,この循環論は避けられないものとして受け入れるしかありません。そしてこの考え方を前提に研究を進めているのが認知文法であると言えます。そして,冒頭で述べた絶望的な議論は,ここにつながってきます。(2)を見てください。実際には,ビルがどこからか集まってくるはずはないですし,高速道路が走るはずもありません。しかし,ここでは,「集まる」「走る」という動作を表す動詞が用いられています。

(2)

a. 駅前には大きなビルが集まっている。

b. この町の中央には高速道路が走っている。

これは虚構移動(fictive motion)などと呼ばれる表現手段ですが,物理的には動いていない事物に対してまるで動いているかのように表現しているわけです。そして,これまでの議論に従うと,なんと,この(2)のような表現を用いた話し手は,心的なレベルにおいて何らかの動きを見ているということになります。重要なのは,(2)のように話し手が表現するというまさにその事実が,話し手が(おそらく無自覚に)ビルや道路に動きを見ているということを示す証拠になることです。当然,今回の冒頭でも述べたように,心的なレベルではビルや高速道路が動いているなどと主張しても到底受け入れられないと思います。しかもその証拠がただ単に「そういう言い方をしたから」などというのは言語道断です。ほとんど説明になっていないじゃないかとなるわけです。

実は,認知言語学と生成文法の対話を困難にしている最も決定的な要因は,ここにあるのです。認知言語学においては次のように考えます。ことばの意味には話し手の捉え方が不可分に含まれる。そしてどのような捉え方をしているのかは客観的な証拠を出すのは極めて困難である。しかしながら,言語表現を見れば,話し手がどのような捉え方をしているのかがわかる。したがって,言語表現を根拠に,話し手がどのような捉え方をしているのかを明らかにすることができる。

そして,このような認知言語学の考え方が理解されないがために,生成文法をはじめとする多くの言語学者には,認知言語学は理性的な議論すら受け付けないカルト集団のように見えてくるわけです。「動いていると言ったから実際には動いていなくても話し手の心の中では動いている」なんて,普通に考えたら暴論ですよね。もちろん,独立した証拠が出せれば話は別ですが。ただ,認知言語学者にとっては,反証可能性を保証するために話者の「捉え方」を観察対象から排除することはどうしてもできないのです。それでは,ベッドに合わせて足を切ることになってしまいますから。

この「捉え方」の導入がまさに認知言語学が言語研究にもたらした本当の意味でのパラダイムシフトであり,既存の言語学との対話を困難にするほどまでのインパクトを持っています。以前,ある高名な言語学者がシンポジウムの壇上で「自分はどの言語理論にも与しない中立的な立場を保っている。どんな研究であっても反証可能な議論が展開されている限りにおいて検討に値する」という趣旨のことを発言していました。この“中立”な研究者にとっては認知文法の研究は検討にも値しないわけです。

脱循環論

認知言語学では,ことばの意味には話者の捉え方が不可分に含まれていると考えます。そしてこのように考えると,厳密な意味での反証可能な研究は不可能であるという結論に至ることになります。表現と捉え方の循環論に陥ってしまうからです。これは,科学の研究プログラムとしては大変不都合なことです。しかしながら,この不都合な事実から目を背けることはできません。もちろん,反証可能な現象だけを扱うこともできるかもしれませんが,それではベッドに合わせて足を切ることになってしまいます。本来は,身長に合わせてベッドを大きくするのが理にかなっているのは言うまでもありません。

認知言語学が引き起こしたパラダイムシフトとは,「捉え方」の存在を認識したことに伴って,反証可能性の呪縛から解かれたことだと僕は考えています。反証可能性を理論の必要条件にしてしまうと,「捉え方」に関して議論することが難しくなってしまいますが,反証可能性を絶対視しなければ,話者が事態をどのように捉えているかに関する深い議論ができるようになるからです。もちろん,その際,何でもありにならないように様々な制約を自らに課していることも忘れてはなりません。本連載の第7回で紹介した内容要件(content requirement)もそのような制約の一つですし,収束証拠(convergent evidence)もその一つです。収束証拠とは,乱暴に言ってしまえば,一つの証拠だけを絶対視するのではなく,できるだけ多様な証拠を用いて仮説の確からしさを増すという考え方です(cf. Lakoff and Johnson 1999:80)。そのため,認知言語学では,例えば,言語的な証拠だけを用いるのではく,他分野からの知見を証拠として用いるということが奨励されています。しかしながら,これまでの議論で明らかなように,表現と捉え方の循環論を避けるために独立した証拠を示すのはなかなか難しいのが現状です。

しかしながら,もしディープラーニングによって「捉え方」がシミュレーションできるようになったらどうでしょう。例えば,仮に虚構移動がディープラーニングでシミュレーションできるようになったとしたら,表現と捉え方の循環論を克服することができます。独立した証拠を示すことができるわけですから。ディープラーニングのシミュレーションは収束証拠の一つとして認知言語学の仮説の確からしさをその分だけ高めることができるのです。

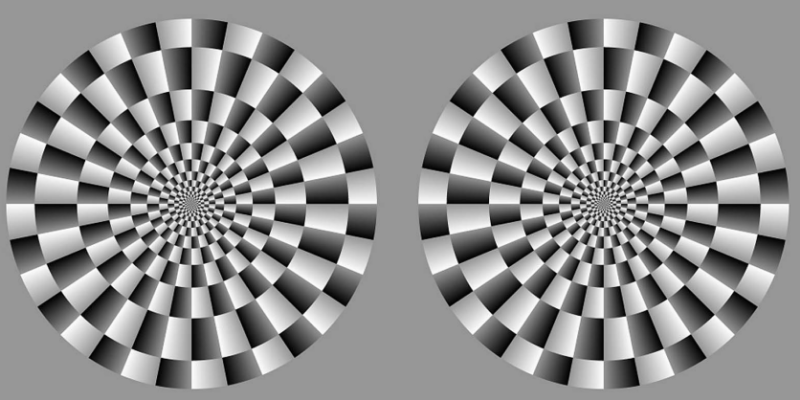

本連載の第3回の終わりのほうで,ディープラーニングが錯覚までをも引き起こすようになってきたと述べました(「静止画なのに回って見える AIも「錯視」 ディープラーニングで再現に成功」)。これはAIが客観的現実(objective reality)を扱えるだけでなく心的現実(psychological reality)をも扱える可能性を示唆しています。この心的現実については下の図を用いて説明してみましょう。フレーザー・ウィルコックスの錯視と呼ばれる下の図では,静止しているはずの模様が動いて見えます。この場合,“現実”を二つに分けて考えないと,目の前で起こっている現実に対処できません。つまり,客観的な現実世界だけしか認めない立場では現に知覚しているこの「動き」は実在しないことになってしまいますが,心的な現実世界の存在を認めさえすれば,この「動き」は心的現実においては実在しているということができるわけです。重要なことは,この動きは心的な現実だということです。

フレーザー・ウィルコックスの錯視(北岡明佳2009より)

僕らは身体活動を通して外界の情報を得て心内の表象を構築することになりますが,その心的表象は外界世界の完全なコピーではありえません。錯視として一般に知られている現象はこのことが端的に表れたケースですが,錯視を起こす人間は,実際には,心的現実の中で生きているのです。そして,ディープラーニングも人間と同じように錯視を起こすことが示された今,心的現実をシミュレーションにより検証するという道が開けたということになります。この研究を行った研究チームはこれを「逆心理学」と呼んでいますが,この手法はいずれ言語学の手法にもインパクトを与える可能性があります。例えば,現在では「ビルが集まっている」という表現では本当に心的現実の中でビルが動いているのかという問いには答えることができません。「ビルがある」という表現ではなく,「ビルが集まっている」という表現を使ったということは,心的現実の中ではビルが動いたはずだとしか言えないわけです。ところが,将来的には,この逆心理学の手法を取り入れてシミュレーションすることにより,虚構移動と呼ばれる現象に独立した証拠を提示することができるようになるかもしれないのです。

本連載の第8回において,AIマシンは話者が心の中でどのように状況を捉えているかを知る由もないので,これがディープラーニングの言語学習にとって大きな障壁になると述べました。ところが,これと矛盾するようですが,ディープラーニングが話者の心の中まで覗き込むことができる,言い換えると,心的現実までシミュレーションできるようになった暁には,これを用いて「捉え方」に関する実証的研究が一気に加速するかもしれないのです。そうなれば,表現と捉え方の循環論に悩まされずにすみますね。