前回、わたしたちは、あらゆる行為や発言を統率し、まるでわたしたちの内部に存在しているかのような〈主体〉概念についてかんがえてきた。ルーマンは、この主体概念を真っ向から否定し、人間存在や社会を〈システム〉として捉えなおすことによって、主体概念を解体した。行為を統率するとかんがえる主体とは実際には存在していない。ルーマンによれば、各システムとは〈差異〉にもとづいて分岐している。そして、自己準拠的に生成消滅を繰りかえしている各システムのいわば「複合体」として人・社会は成立する。その要となる、根本的なシステムは、生命有機体システム、心理システム、コミュニケーションシステムである。今回は、言語教育が前提とする人間、学習者や教育者を考慮しつつ、コミュニケーションについて見つめなおしながら、言語教育について述べていきたい。

1.「こころ」と行為

たとえば、われわれ人間には、いわゆる「こころ」が存在するとしよう。しかし、また、その「こころ」の欲求にしたがって、ストレートに行為することは現実にはありえない。(例: Aは、Bに殺意を覚えているが、笑顔でBに挨拶し、ともに毎日働いている)すなわち、わたしたちの行為は「こころ」のなかとは必ずしも直結することなく、コミュニケートしている。それは、いったいどういうことか。

ルーマンの社会システム理論では、社会は〈コミュニケーション〉を最小単位とする。コミュニケーションが一瞬でもそこに存在すればそこに社会は一瞬であっても存在する。では、いったいコミュニケーションはどのように定義されるのか。ここで従来のコミュニケーション研究をふりかえってみよう。

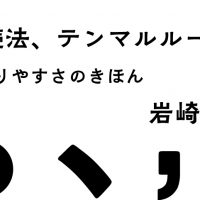

コミュニケーション研究分野における初期の代表例といえるShannon & Weaver(1949)のコミュニケーションモデルの特徴は現実の複雑極まりないメッセージの起動や記号の意味を、簡単な直線型で以下図1のように示したことである。

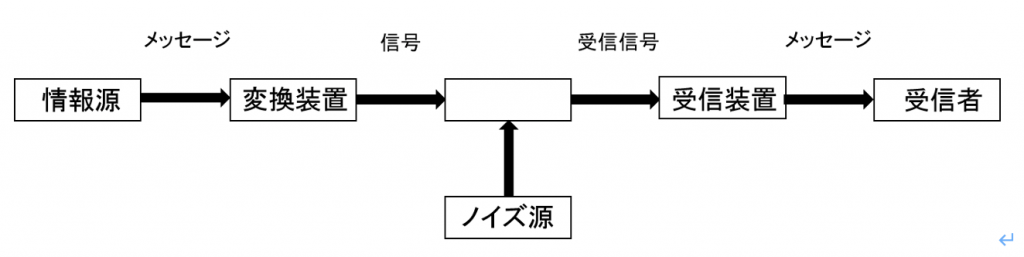

しかし工学的発想にもとづいたこのようなコミュニケーションモデルは、人間のコミュニケーションの双方向性や、コミュニケーションにおける動態性が全く考慮されてはいない。すなわち、メッセージとなる情報が、いわゆる人の「こころ」から他の人物の「こころ」への情報が以下図2のように直接移転されるものではない。

2.行動主義

これまで、わたしたちが経験してきている言語教育分野においても、同じように人間内部や「こころ」についてはこれまで深く考慮されてきたとはいえない。言語の構造や機能には集中して着目してきたいっぽうで、言語を生み出す人間の内部は「ブラックボックス」として捉えられてきた。たとえば、古くから言語教育分野で前提となっている概念である行動主義(behaviorism)について考えてみよう。行動主義では、人間の行動とは生まれた後についた習慣に基づく刺激と反応によるもので、人間の意識、意図、人々の行為の意味といった人間行為の主観的な側面は扱わないという立場を取る。行動主義の創始者であるWatson(1958)[1]によれば観察できるもの(observable behavior)のみがその研究対象となっていたが、この行動主義をさらに発展的にとらえたSkinner(1957)は「こころ」の実在を否定した徹底的行動主義(radical behaviorism)を提唱し、「刺激と反応(stimulus-response)の反復による習慣形成による行動の確立」といった学習理論を提唱した。つまり、行動主義および徹底的行動主義を土台にした言語教育は、学習者の内面というよりはむしろ、言語構造が着目され、学習者が言葉を発話することは、条件反射的に無意識にスムーズに行われることが前提とされる。

3.機能主義

しかし、行動主義の考え方から言語教育現場で生まれたパターン・プラクティスやミニ・メム練習等では実際のコミュニケーション場面での言語活動を十分フォローできないという点からハリデー(1995[1981])の機能文法の概念に代表される、機能主義言語学を土台にした教授法が生まれた。具体的には、コンテキストに沿ったタスクワークによって、ある依頼をしたり、場所を尋ねたりといったように、人が相手に何らかの働きかけをするときに取る手段の一つとして言語を使用して、行為者がなんらかの欲求を充足するためのコミュニケーションの成立を目指す。つまり、この場合、ひとりでは達成できない欲求の充足を目的とすることが前提となり、二人以上の主体による欲求が合致、合意することでコミュニケーション行為が達成される。これらの行為概念は社会学分野における機能主義における〈主体〉による行為概念に近似している。機能主義(functionalism)では、ある社会的活動(social activity)をそれが他の社会的活動、社会制度、あるいは社会的に制度にどう影響するか、という観点からの説明を行い、そのため、通常は人間を自らの欲求に従い何かを達成するためにコミュニケートする行為者(social agent)と規定している。こちらの場合は、「こころ」は欲求の充足の発想に集約されていく。人間にはなんらかの欲求があり、その充足にむけて、ストレートに行為すると仮定される。しかし、他者に窓を開けてもらうために、遠回しに「暑いですね」と発言することはあるかもしれないが、つねに自分の思いや欲求を成しとげるためだけに人々は言葉を発しコミュニケーション行為ているとは限らない。

4.コミュニケーションシステムによるコミュニケーション

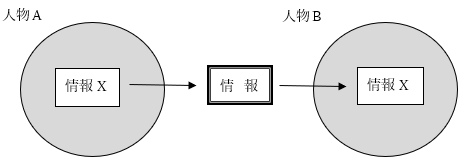

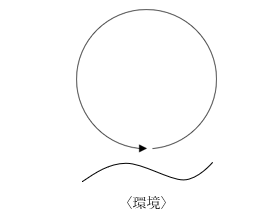

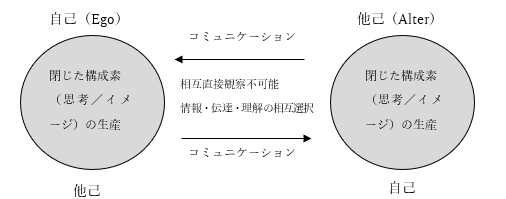

ルーマンによればコミュニケーションは、(A)情報(B)伝達(C)理解という三つの位相による選択過程の結合として理解される。「こころ」や意識とは、ルーマンによる表現を借りるとすなわち「心理システム」を指す。この心理システムのオートポイエティックな働きは、以下図3のように閉鎖的に閉じているのが大きな特徴であり、自らのシステム以外は〈環境〉となる。

そして、各システムは各システム内で自己準拠的に自己生成消滅しつづけることによって、存在し各システム外の〈環境〉とは厳密に区別される。

コミュニケーションが実施される際、心理システムは、コミュニケーションを通じて自己(ego)と他己(alter)において閉じた構成素として自己準拠的にそれぞれの思考やイメージを作り上げている。そのため、その思考やイメージを直接観察することは出来ない。そのため以下図4のようにそれぞれが思考/イメージを生産しつづける。

自己と他己のそれぞれの心理システムがオートポイエティックに変容しながら存在するため、それぞれの構成素が互いに侵入したり交代したりすることはない。つまり各システムはそれぞれが閉鎖的にオートポイエティックに変容している。ではどうしてそれぞれのイメージや思考を形成することができるのか。

その答えは〈予期〉によるコミュニケーションである。コミュニケーションは〈予期〉にもとづきながら、コミュニケートしている。前述のように「こころの動き」は実際のコミュニケーション行為とは直接的には連動していない。(例:講義が終わったあとの昼食について思案しながら、議論を続けることは可能である。)よって、ルーマンに依拠するならば、継続するコミュニケーション行為とは、機能主義のように、つねにある意図を伝えたり、ある目的を達成したりするために実施されているわけではない。

じっさいには、二人以上のあいだで、あるコミュニケーションがなされるとき、お互いが〈予期〉しあってコミュニケーションが成立している。つまり、状況Xのもとで、Aは、AがこうコミュニケートすればBがこうコミュニケートするだろうという〈予期〉しながらコミュニケートし、またBのほうでは、Aは自分がこうコミュニケートすればBはこうコミュニケートしてくると〈予期〉しているだろうという〈予期の予期〉をしている。この二つの〈予期〉と〈予期の予期〉の二重の〈偶然性〉にもとづいたカップリングによってコミュニケーションが成立している。またこのような自己と他己によって紡ぎだされるこのような「二重の偶有性」にもとづいてコミュニケーションは継続存続している。この二つ以上の自己によって、オートポイエティックに発生と消滅を繰りかえしているコミュニケーションシステムこそがまさしくルーマンのいう〈社会〉である。ということは、言語教育活動も、それゆえ個人レッスンだろうとクラス活動だろうと、ひとつの〈社会〉である。

5.言語教育活動におけるコミュニケーション

言語教育活動における〈二重の偶有性〉について考えてみたい。もし、二重の偶有性が織りなすコミュニケーションを前提とすることなく、前述のShannon & Weaverの理論や行動主義、機能主義の主体のように人間の内面をブラックボックスと捉えて、知識を伝達していると仮定するのならば、教師はつねに学習者へ知識をインプットしつづけることになる。また、学習者はたえずそのまま、知識をインプットし、その知識をアウトプットするのみの存在となる。ということは、同時に試験等のアウトプットによる結果から評価を行うことでのみ、その能力に序列をつけていくことが可能となり、その結果云々によって、教師はさらなるインプットをしつづけていくだろう。こうして、いわゆる「知識詰込み型」の教育が強化される。

しかし、現実的には、どのようなタイプの教育活動でもルーマンの述べるこの二重の偶有性にもとづいたコミュニケーションによって成立する。たとえば文型積み上げ式の教科書を用いて、新しい課で新しい文型を導入している場合も、実際は〈予期〉と〈予期の予期〉によるコミュニケーションの連鎖に基づいて授業は進行している。それゆえ、新出の文型を学習しているとき、学習者Aは内面では、「日本語の文型とはなかなか複雑だけど面白いな」と考えているかもしれないし「早く、退屈な授業と宿題を終わらせて、アルバイトに行かなくちゃ。もっとお金を稼ぎたいなあ」と考えているのかもしれない。むろん、その心理システムを教師Bは直接観察することはできない。同様に授業でロールプレー学習をしている学習者Cは笑顔でタスクワークをこなしながらも「やれやれ、また演劇ごっこか、しかたないな、付き合ってやるか」と考えているのかもしれない。しかし、教師も学習者も彼らの内面はお互い(また彼ら自身においても)観察できないため、お互いに彼らの発する言葉、表情やジェスチャーから〈予期〉判断していくしかない。

6.因果プラン

田中・山名(2004)によれば、ルーマンは、このような教育における〈予期〉行動を「因果プラン[3]」と呼んでいる。この因果プランとは、「こんなときこうすれば、うまくいくことがある」という経験値であり、教育上のコツのようなものである。また、この因果プランを生み出すのは、ルーマンがいうところの教師の「アクラシア(akrasia)」である。アクラシアとは本来アリストテレスの『ニコマコス倫理学』で語られた言葉で、通常は「意志の弱さ」や「悪い行為だと自覚しているのに手を染めてしまう心の傾向」と訳され、暴飲暴食や依存症を彷彿させる否定的な意味を持つ。しかし、ルーマンはこの言葉を肯定的にとらえて、アクラシアとは成功が保証されていないにもかかわらず、どこまでも手探りで成功の条件を模索しつづける行為とする。たとえるならば、新人の教師はある日教壇に立って、次に何をするべきか途方にくれてしまう状態にありながら、なおも学生と関わり続ける。またそのことによって、学生の成長にとってはポジティブに作用していくことがある。これがアクラシアである。

そしてまた、熟練した教師になればなるほど、コツをつかみ、教壇から様々なかたちで、学生達へ向けたコミュニケート作法を身につけていく。このコミュニケーション変容の行程は、ルーマンのいう因果プランである。

しかし、この因果プランが洗練化されていくことで問題が生じてくる。因果プランの技術が洗練化し、多くの学習者に効果的に多くの知識が伝授されるいっぽうで、学生を画一的なものとして扱ってしまうという問題である。いいかえれば、だれでも人間なら抱えているであろう「『こころ』のなかの闇」の部分を隠ぺいしてしまうことにもなる。因果プランの進化は教授法や評価法といった、ある教育システムの構造的な安定性に寄与していくいっぽうで、「画一的教育」「ことなかれ主義」の温床と成り果てていく。言い換えれば、教育システムでありながらも、自らの構造的な安定性を優先するがゆえに、かえって、学習者の「こころ」が「なおざり」にされる一面もある。

7.〈言語教育システム〉は何を意図するのか

第二言語教育の目指す点について、以前にわたしは「学習言語を使用して円滑にコミュニケーションすること」と設定した。これまで言語教育現場では、学習言語を用いてコミュニケーションすることを意図してコミュニケーションが実施されてきた。そのため様々な教授法や評価法が生み出されて、次第に効率的に多くの学習者に学習言語についての情報が伝達され、理解されるようになった。

しかし、もし、たとえある言語を流暢に操ることができても、かえって因果プランの成果であるような画一的な意見を生むような人格を多数生みだしているのであるならば、社会の存続にとっては、かえって環境のダイナミックな変容にシステム自らが適応できなくなっていくという危険性を内包するだろう。

教師と学習者との二重の偶有性に基づいたコミュニケーションによるひとつの社会システムを〈言語教育システム〉と呼ぶとすれば、では、言語教育システムは何を意図しながら存続していくのか。

われわれが暮らす社会ぜんたいを包括するような全体的な社会システムが、生成消滅するオートポイエティックなコミュニケーションから成立しているかぎり、そこに必要になってくるのは変化する環境に応じて、各システムがダイナミックに自らが変革(自己変容)していくことである。この変革をおそれることなくコミュニケーションすることによってこそ、社会は力動的な安定を得て、存続していくことができる。そのためには、それぞれの心理システムを内包する自己が、反論や失敗を恐れずに、自分自身が生み出す〈ことば〉で語り、自ら意見しながら、他我とコミュニケートしていけるような自我を生成することこそが言語教育システムの本来意図し、目指すものでなかろうか。

*

絶え間ないコミュニケーションの連続・連鎖により社会は存在し変容しつづけている。そのなかでお互いの心理システムがポジティブに連鎖反応することでコミュニケーションはさらに力強く発動するだろう。この心理システムのつよい結びつきをルーマンは「相互浸透」とよんだ。次回はこの相互浸透の概念をふまえながら、わたしたちが、ありとあらゆる場面でスローガンのように唱えつづける「相互理解」とはいったいどういうことなのか、ルーマンとハーバーマスとの論争をふまえてかんがえていきたい。

※1

本稿は、筆者自身の博士論文である新井(2017)の第2章の内容に大幅な加筆修正を行ったものである。また、この論考の理論的展開にはルーマン(1993)はもとより、溝口(2004)、田中・山名(2004)の思考にその多くを負っている。

※2

前回(第二回)の最後に、「第二言語学習者の自律的な学習、学習者オートノミー」について次回に言及する点を述べていたが、第三回を執筆していくにあたり、該当のテーマは割愛することとなった。ここにお詫び申しあげます。上述のテーマについては、機会をあらためて、考察していきたい。

〈文献〉

新井克之(2017)『オートポイエーシス概念に依拠した言語教育論: 青年海外協力隊と中米グアテマラの日本語教育を中心に―』九州大学 博士論文

西垣通(2004)『基礎情報学』NTT出版

溝口孝司(2004)「考古学的物質文化研究における「変化」―社会考古学的立場から―」『日本考古学』18,1-19

南雅彦「日本語教育研究:第二言語習得理論とアメリカの日本語教授法への影響」 http://www.aatj.org/resources/publications/book/SLA_Minami.pdf

田中智志,山名淳(2004)「序章 ルーマンの教育システム論」田中智志,山名純 編『教育人間論のルーマン 人間は<教育>できるのか』勁草書房,1-32

ルーマン, ニクラス(1993).佐藤勉(訳)『社会システム理論 上・下』恒星社厚生閣

マトゥラーナ・ウンベルト.ヴァレラ・フランシスコ(1997)管敬次郎(訳)『知恵の樹』ちくま学芸文庫

山名淳(1994)「<因果プラン>論からみた教育目的の機能–N.ルーマンのシステム理論を中心として」『教育哲学研究』69,44-56

Skinner, B. F. (1957) Verbal behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Shannon, C.E. & Weaver, W. (1949) The Mathematical Theory of Communication. Urbana, IL: University of Illinois Press

Watson, J. B. (1958) Behaviorism (rev. ed). New York: Norton.

全9回(予定)

第一回 序論:なぜ言語教育に社会システム理論が必要なのか。

第二回 学習による成長とは何か?いわゆる〈主体〉とは何か?:変容しつづける人と社会

第三回 各種システムのオートポイエティックな〈変容〉とコミュニケーション

第四回 「相互理解」とは何か?:ハーバーマスとの議論を参照に

第五回 〈社会〉を構成する背景と4つの分化について

第六回 認識はどのようになされるか。意味にもとづくバイナリーコードとは何か?

第七回 〈社会〉における各メディアとコードについて

第八回 分化で生まれる新たなコミュニティについて

第九回 結語:〈社会〉の「よりよき未来」の自己生成へ導く言語教育について

[1] 以下のWatsonとSkinner の行動主義の理解は南雅彦「日本語教育研究:第二言語習得理論とアメリカの日本語教授法への影響」に多くを負っている。本文は下記URL参照。http://www.aatj.org/resources/publications/book/SLA_Minami.pdf

[2] マトゥラーナとヴァレラ(1997[1984]:85)における「オートポイエーシス単体」について描いた図をもとに筆者が作成。

[3] <因果プラン>の概念を用いた、ルーマンの教育学分野における問題提起については山名(1994)に詳しい。