未草のBOOK REVIEW: STRAY SHEEPは、ひつじ書房の言語学書についての書評を開催するということが出発点ですが、ひつじ書房の書籍に限らず、言語学に関連する書籍で、言語学の議論を巻き起こす書評も掲載したいと考えています。言語学においても言論は大事だと思うからです。今回は、言語学の考えを軸に思考された書籍を取り上げました。能動・受動という考えは言語学でも大きな比重を占めています。能動・受動の枠組みにとらわれない「能格言語」の研究者である今西祐介先生にお願いして、書評を書いていただきました。

今西祐介(関西学院大学)

カツアゲされてお金を渡すことは自発的行為?

銃で脅され、自分の手でポケットからお金を出し、脅している相手に差し出す、つまりカツアゲに屈することは自発的なのかどうか? 突拍子もないことを問うているように聞こえるかもしれないが、これは本書で紹介されている、哲学者ハンナ・アレントによる問題提起である。アレントの分析では、カツアゲに屈してお金を渡す行為は自発的と認定されてしまうようである。この理由は以下の通りである。アリストテレスの自発性に関する定義では、行為の起源が行為者にある行為は自発的である。したがって、上記の例でお金を渡すという行為を行ったのは行為者自身であるため、自発的と見なされる。しかし、ここで著者が指摘するのは、アレントは「する」と「される」、つまり能動か受動かという対立に囚われてしまっているということである(ちなみに、著者によると、アリストテレス自身は上記のような例における行為は自発的ではないと述べているとのことである)。著者が言うように、このような強制的でも自発的でもなく、ただ、同意は伴うような行為は私たちの日常生活に溢れている。これを著者は非自発的同意と呼ぶ。本書では、薬物依存症やアルコール依存症も非自発的同意の例として言及されている。では、能動対受動とは別のどのようなパースペクティヴであれば、上述のお金を差し出す行為をはじめとする非自発的同意を伴った行為を正しく記述できるのであろうか。この問いに答えるために、哲学者である著者が(歴史)言語学の文献を精査しながら、かつては存在したパースペクティヴに注目するプログラムを提示する。

別のパースペクティヴ:中動態の世界

本書が注目するのは、能動態と中動態(または中間態)を対立させるパースペクティヴである。中動態とはインド=ヨーロッパ語(印欧語)にかつて広く存在していた態のことを指す。古典ギリシャ語やサンスクリット語などが中動態を持つ代表的な言語である(現代ギリシャ語にも中動態は残っている)。古典ラテン語(紀元前80年〜紀元後14年)はすでに中動態を失っていたようだが、ラテン語にはその痕跡と思われる動詞グループ(形式所相動詞や形式受動態動詞などと呼ばれる)が存在する。

著者が指摘するように、中動態の定義は多岐にわたり、それの持つ意味が判然としない場合が多い。著者が引用している『ギリシア語入門<改訂版>』では次のような中動態の定義が述べられている(符号は評者により改変)。

(a) 中動態の意味はむしろ能動である。

(b) 動詞の表す動作が主語の利害関心に関係している場合が多い。

(c) しかし、その意味は多義的であってこのような説明で汲み尽くせるものではない。

(d)したがって毎回、辞書を使って意味を確かめるべきである。

(田中・松原1962)

(c), (d)の項目は中動態を定義することの難しさを物語っているようである。評者の勤務する大学の神学部の先生が推薦されていた、その業界で定評があるらしい古典ギリシャ語の教科書『しっかり学ぶ初級古典ギリシャ語』では次のような説明がなされている(符号は評者により改変)。

(a)自分に対して…する

(b)自分のために…する

(c)自分たちの間で…する

(堀川2021)

ポイントとなってくるのは「自分」という言葉であると述べられている。これは、以下で述べるように、『中動態…』の著者が採用する中動態の定義に近いものである。

では、ここでギリシャ語を例に能動態と中動態の対比を見てみよう。(1)は中動態に活用した動詞(λύεται)を含む文である。なお、能動対中動の対立は自動詞と他動詞の両方が示すことができる(柴谷1997)。したがって、能動対受動と自動詞対他動詞の対立はそれぞれ独立した変数と言える。

(1)Tòν ἵππον λύεται

(『中動態の世界 意志と責任の考古学』p.78)

著者の説明によると、この文は「彼は馬をつなぎから外す」という意味になるのだが、この訳では中動態の意味が忠実に反映されていないという。先ほど紹介した定義が示唆するように、中動態は主語あるいは「自分」に作用を及ぼすことを含意する。したがって、(1)は「彼は自分のために馬をつなぎから外す」と解釈されなければならず、馬をつなぎからはずす「彼」が恐らくその馬に乗ることになる。一方、(2)は能動態に活用した動詞(λύει)を含む文である。

(2)Tòν ἵππον λύει

(『中動態の世界 意志と責任の考古学』p.79)

(1)と同様に、この文は「彼は馬をつなぎから外す」という意味になるのだが、主語である「彼」が自分のために馬をつなぎから外すことは含意されていない。この文は、召使いが主人のために馬をつなぎから外すような状況で使われるとのことである。

失われたパースペクティヴ

以上の例からも明らかなように、著者は、中動態は能動態との対比によって定義されなければならないと主張する。著者の言葉を借りれば、「われわれがそのなかに浸かってしまっている能動対受動というパースペクティヴを一度括弧に入れなければならない。(p. 80)」。そこで、著者はいくつかの中動態の定義を検討した上で、言語学者エミール・バンヴェニストによる以下の定義に依拠する。ここでいう主辞とは主語のことを指す。

(3)能動態においては、動詞は、主辞に発して主辞の外で行われる過程を示す。これとの対立によって定義されるべき態であるところの中動態では、動詞は、主辞がその過程の座であるような過程を示し、主辞の表わすその主体は、この過程の内部にあるのである。

(バンヴェニスト1983:169)

このバンヴェニストの定義から明らかなことは、能動と受動を対立させるパースペクティヴでは、「する」か「される」かが問題となるのに対して、能動と中動の対立においては、「主語が過程の外にあるか内にあるかが問題になる(p. 88)」ということであり、主語の「意志」は問題とならない。すなわち、中動態では主語が過程の座(=内部)にあるということが重要になる(バンヴェニスト1983)。

中動態を持つ印欧語において、全ての動詞が能動態と中動態の活用を持つわけではなく、前者のみあるいは後者のみにしか活用しない動詞がある。中動態だけをとる動詞の意味を考察することで、バンヴェニストの定義がさらに鮮明になると著者は指摘する。例えば、ギリシャ語の「惚れる」という動詞は中動態の活用のみを持つ。ここで、著者は次のように問う。私たちが誰かに惚れている時、その行為あるいは状態は能動であるのか受動であるのか(國分・熊谷2020)。中動態であればこのような事態を正確に記述できるという。著者の説明は以下のように明快である。「私は自分で誰かに惚れようとするわけではない。しかし、誰かに惚れることを強制されているわけでもない。惚れることが私を場所として起こっているわけです」(國分・熊谷2020 p.99)。つまり、動詞が表す過程の座に主語が位置しているというわけである。

さらに、著者は歴史言語学の研究を紹介しながら、文法研究において中動態が占めていた地位が揺らいできたことを詳述する。現存する最古のギリシャ文法書(Tekhnē Grammatikē、以下『テクネー』)を記したディオニュシオス・トラクス(Dionysius Thrax)による動詞の態(diathesis)の分類の中にパトス(páthos)と呼ばれるものがある。これは受動に収まりきらない意味を持つ態であり、部分的に能動の意味をも示していた。それゆえに、ギリシャ文法においてこの態は中動という用語が与えられていた。しかし、『テクネー』がラテン語経由で翻訳される際に、パトスが「受動」(ラテン語passivum、英語passive)として誤訳されたという。

このような誤訳が繰り返されることで、我々の思考様式が影響を受けてきたというのが著者の主張である。『テクネー』が翻訳、解釈される度に、パトス=受動態という誤訳と共に、能動態と受動態の対立が活性化されてきたと著者は述べる。そして、能動と中動とを対立させるパースペクティヴがかつては存在したが、それが能動対受動というパースペクティヴに取って代わられた。その結果、行為を記述、解釈する際に意志を問題にするようになったという結論に達する。しかし、言語と思考の関係について著者は慎重である。言語が思考を規定するのではなく、言語はあくまでも思考の可能性を規定するというのが著者の立場である。つまり、能動対中動という用語を用いなくても、このパースペクティヴに即した思考をすることは可能であるということになる。著者は、ミシェル・フーコーの権力論はまさにそのような思考を内蔵していると指摘する。とはいえ、中動態という用語を用いなければ、権力の関係を正しく理解することは困難であると著者は述べる。哲学的分析に言語学の知見を織り交ぜながら、著者は本書で一貫して次のように主張する。冒頭に紹介したアレントによる例のような非自発的同意に満ち溢れた世界に生きる私たちには、能動対中動という失われたパースペクティヴが求められている。

言語類型論のパースペクティヴから

評者には本書の哲学的議論の批評をする力量はないが、言語類型論の観点から中動態に関する議論について考えてみたい。本書は、私たちがどっぷり浸かってしまっている能動対受動あるいは「する」と「される」という対立を相対化する必要性を説いた。能動対受動と同じように私たちが絶対視しがちなものの一つに主格と対格という対立がある。これは、主語は一様に主格を持ち、目的語は対格を持つというものである。日本語を含め多くの言語がこのような特性を持ち、これらの言語は対格型言語と呼ばれる。しかし、評者が拙著『言語の能格性』において概説したように、世界の言語に目を向けると、主語や目的語といった文法関係と格の対応様式には様々なものがある。それらの中に能格型や活格型と呼ばれるものがある。松本(2006)は、印欧語の能動対中動の対立と同様の対立が活格型言語にも存在するという興味深い考察を行っている。活格型を説明するには能格型も併せて説明する必要があるので、以下ではこれらを簡単に紹介する。

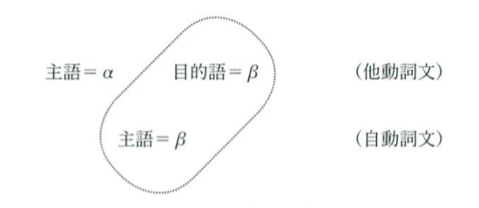

能格型の言語では、他動詞文の目的語と自動詞文の主語が同じ格で標示され、他動詞文の主語だけが異なる格を持つ。文法関係と格の対応関係を図示すると以下のようになる。前者の格(=β)は絶対格、後者の格(=α)は能格と呼ばれる。能格はあくまでも特定の主語に標示される格を指す名称であり、能動的な意味を持つ動詞の主語と必ずしも結びつくわけではない。例えば、能格型言語では、能動的な意味を持つ自動詞(「踊る」や「走る」など)の主語は絶対格で標示される。

(4)

(4)は、名詞に標示される格つまり形態格を想定して図示されているが、能格型と呼ばれる言語には(名詞に付く)形態格ではなく、述語(主に動詞)に標示される一致形態素を用いて文法関係を示す言語もある。これらの言語は言語類型論では主要部標示型言語(head-marking languages)と呼ばれる。マヤ諸語などが代表的な例である。一致形態素とは、主語や目的語などの人称・数(この他に文法性や名詞クラスなどもある)に呼応する形態素のことを指す。主要部標示型言語では、格が名詞に標示される代わりに、一致形態素が文の述語に接辞(接頭辞や接尾辞)として標示される。つまり、このような言語では述語を見れば、主語や目的語の人称・数が分かることになる。したがって、多くの主要部標示型言語では、代名詞主語や目的語が省略可能となり、述語のみで成り立つ文が可能になる。

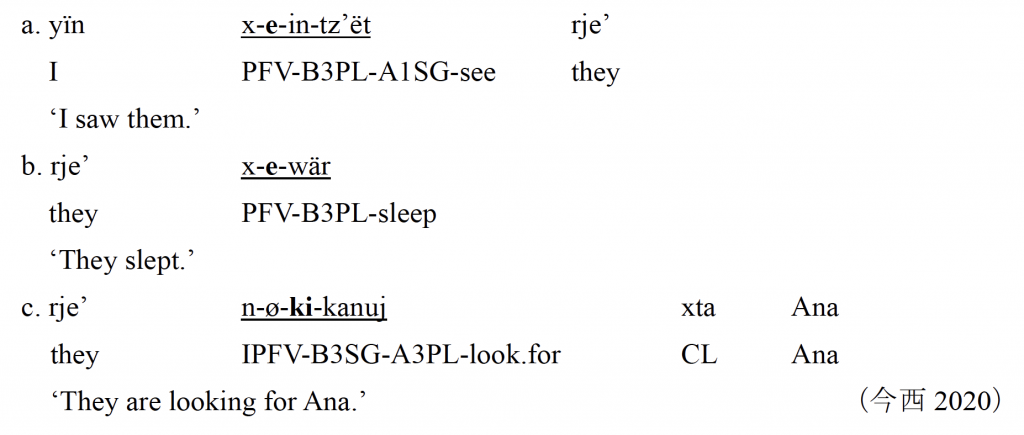

以下に、『言語の能格性』でも紹介した、主要部標示型でありかつ能格型でもあるカクチケル語の例を示す(カクチケル語のデータは評者のフィールドノートからの抜粋である)。(5a)〜(5c)の各例文において、一行目が言語データ(音声データを言語学の表記法を用いて書き起こしたもの)、二行目は言語学で用いられるグロスと呼ばれる、文の構成要素の逐次訳である。三行目は各例文の英語訳である。ここでは特に下線で示した述語に注目してほしい。

能格型の例:カクチケル語

(5)

グロスの詳細は本稿では割愛するが、三人称複数代名詞(=rje’)に着目すると、他動詞文の目的語(= 5a)と自動詞文の主語(= 5b)の両方が同じ絶対格人称標識(=-e-)で標示されているのに対して、他動詞文の主語(= 5c)だけが異なる人称標識(=-ki-)で示されている。この-ki-が能格人称標識である。

能格型を示す言語は通言語的にはそれほど珍しいわけではなく、世界の約25%の言語が能格型であると試算する研究もある(Dixon 1994)。マックス・プランク人類史科学研究所(Max Planck Institute for the Science of Human History)によるオンラインデータベースThe World Atlas of Language Structures Online(通称WALS, https://wals.info)では、能格型の言語はこれまでに調査されている言語の約16%(代名詞ではない名詞句の場合)を占めると報告されている。ただ、このデータには先述の主要部標示型は含まれていないため、これらの言語も含めるとDixon (1994)の試算に近づくと思われる。能格型言語には、バスク語、コーカサス諸語、マヤ諸語、オーストラリア先住民諸語(の一部)、オーストロネシア諸語(の一部)、インド北部の言語などが含まれる。

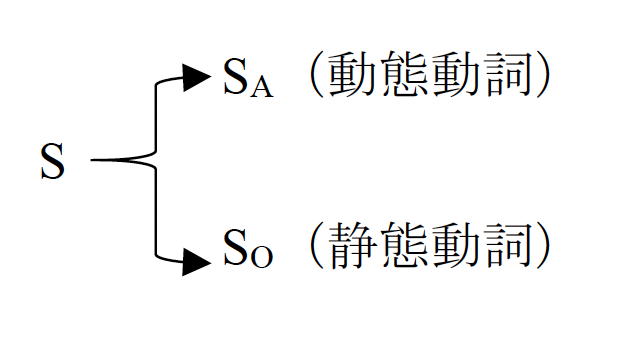

能格型に関連する型として、活格型と呼ばれるものがある。このタイプは、the split-S system (Dixon 1994)や動格(松本2006)などと様々な名称で呼ばれるが、ここでは活格型と呼ぶ。活格型言語では、自動詞文の主語が格標示の点において2つのタイプに分けられる。1つのタイプは他動詞文の主語と同じ格で示され、もう1つのタイプは他動詞文の目的語と同じ格で示される。便宜的に、他動詞文の主語をA、目的語をOとすると、活格型の自動詞文の主語(Sとする)はSAとSOとに分類できることになる。SAの格は活格(active case)あるいは能格、後者は主格あるいは絶対格と呼ばれる(主格と呼ばれることが多い)。

一つの言語の中にSAとSOが併存することから、活格型言語は対格型と能格型の混合型であるように思われる。実際、Dixon (1994)はそのような立場を採用している。一方、活格型は対格型や能格型とは独立した体系を持つパタンであるという見方もあるが(Klimov 1979, Mithun 1991)、本稿ではこの問題には立ち入らない。

ではどのような基準でSの2つの格が区別されるのだろうか。これまでの研究で明らかになってきていることは、SAは自分の意志を持って動作を行う文の主語として使われるのに対して、SOは自分の意志とは関係なしに起こる動作の文に現れるということである。Klimov (1979)に基づくと、SAを取る動詞は動態動詞、SOを取る動詞は静態動詞と呼ばれる。ただし、Klimovは、活格型言語では自動詞対他動詞の区別よりも動態対静態の区別の方が重要であると分析しているため、自動詞文の主語を2つに分類するという提案は行っていない。Klimovの知見も参考に活格型、特に自動詞文主語の格標示を図示すると以下のようになる。

(6)

以上を踏まえて、活格型と中動態との関連について述べたい。Klimov (1979)によると、活格型言語において動態動詞は遠心態(centrifugal)と非遠心態(non-centrifugal)とに区別されなければならない(これらはそれぞれ遠心相、求心相と呼ばれることもある)。遠心態と非遠心態の説明は以下の通りである。

(7)a. centrifugal: an action directed outside the subject

b. non-centrifugal: an action limited to the subject

(Klimov 1979を基に作成)

遠心態では動作が主語の外部へ向けられるのに対して、非遠心態では動作は主語の範囲内に限られる。カユマラ語には、「ere-kətsi 君が(彼を)切った」(遠心態)と「ere-je-kətsi 君が自分を切った(怪我した」(非遠心態)のような対立が存在するようである(石田2019)。jeは非遠心態を示す形態素のようである。この例からも分かるように、遠心対非遠心の対立は自動詞対他動詞や能動対受動の対立とは異なるものである。

ここで、松本(2006)の興味深い考察を紹介したい。松本は、印欧語に見られる能動対中動の対立は活格型言語における遠心対非遠心の対立に呼応していると指摘する(同様の指摘はクリモフ1999にも見られる)。この対応関係は、前掲のバンヴェニストによる(3)の定義と(7)を照らし合わせてみるとより明確になる。つまり、遠心態は能動態に対応し、非遠心態は中動態に対応することになる。Klimov (1979)は言語データを示していないが、クリモフ(1999)や石田(2019)において遠心態や非遠心態に関する具体的な議論がなされている。

格を持つ言語の中で活格型に属するものは稀であり、先述のWALSでは、これまでに調査された190の言語のうち、4つの言語のみが活格型であると示されている(代名詞ではない名詞句の場合)。能格型の場合と同様、一致形態素が述語に現れる主要部標示型言語では活格型を示すものがいくつか報告されているが、これらの言語はWALSのデータベースには反映されていない。『言語の能格性』においても紹介したように、上代日本語が活格型言語であったと提案する研究もある。さらに、松本は、動詞の人称語尾を検証しながら、印欧語の前段階は活格型を有していたという仮説も提示している。

松本やクリモフが指摘するように、活格型言語に能動対中動(と同様)の対立が存在するならば、『中動態…』が提唱する失われたパースペクティヴが姿を変えずに言語の文法体系として現在も残っていることになる。いくつかの活格型言語(ヒダーツァ語など)は消滅危機言語であることを考えると、言語の消滅が比類なきスピードで進む中、無形文化としての言語を(少なくとも)記録・研究することの重要性を改めて実感した。

評者は活格型言語の調査経験はないが、本書を読み進めるうちに中動態の息吹を感じたくなった(=欲する)。ちなみに、ギリシャ語の「欲する」を表す動詞は中動態のみに活用するようである(バンヴェニスト1983)。國分・熊谷(2021)によると、何かを欲する時、主語が欲するというより、主語の中で欲望や欲求が働いて何かを求めていることになる。つまり、主語は「その欲望や欲求にむしろ突き動かされており、欲望や欲求が働く場所になっている(國分・熊谷2021:98)」ようである。このように能動と中動のパースペクティヴを意識している自分がいる。中動態の世界に少し浸かることができたのかもしれない。

【参考文献】

Dixon, Robert MW. (1994) Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press.

Klimov, Georgij A. (1979) On the Position of the Ergative Type in Typological Classification. In Frans Plank. (ed.) Ergativity: Towards a Theory of Grammatical Relations, pp. 347 – 370. London/New York: Academic Press.

Mithun, Marianne. (1991) Active/Agentive Case Marking and Its Motivations. Language 67: pp.510 – 546.

石田修一(2019)「人類史における活格言語、能各言語−内容類型学の視点」『類型学研究』5:pp. 79 –156

今西祐介(2020)『言語の能格性』ひつじ書房

クリモフ・ゲオルギ・アンドレーエヴィチ 石田修一訳(1999)『新しい言語類型学—活格構造言語とは何か』三省堂

國分功一郎・熊谷晋一郎(2021)『〈責任〉の生成—中動態と当事者研究』新曜社

柴谷方良(1997)「言語の機能と構造と類型」『言語研究』112:pp. 1 – 31

田中美知太郎・松原千秋(1962)『ギリシア語入門〈改訂版〉』岩波書店

バンヴェニスト・エミール 岸本通夫他訳(1983)『一般言語学の諸問題』みすず書房

堀川宏(2021)『しっかり学ぶ初級古典ギリシャ語』ベレ出版

松本克己(2006)『世界言語への視座—歴史言語学と言語類型論』三省堂

中動態の世界 意志と責任の考古学

國分功一郎著

定価2000円+税

A5判 344頁

ISBN978-4-260-03157-8

医学書院